Der Bachelor-Studiengang in Pflegewissenschaft mit Vertiefung in Geriatrie wurde entwickelt, um Pflegefachpersonen HF berufsbegleitend im Aufbau von benötigten Kompetenzen für die gerontologisch-geriatrische Pflegefachpraxis zu unterstützen. Als an der Fachpraxis ausgerichtetes Angebot bereitet das Studium Sie mit seinen Aufbaumodulen optimal auf die vielfältigen Herausforderungen in der Versorgung von älteren und alten Menschen vor.

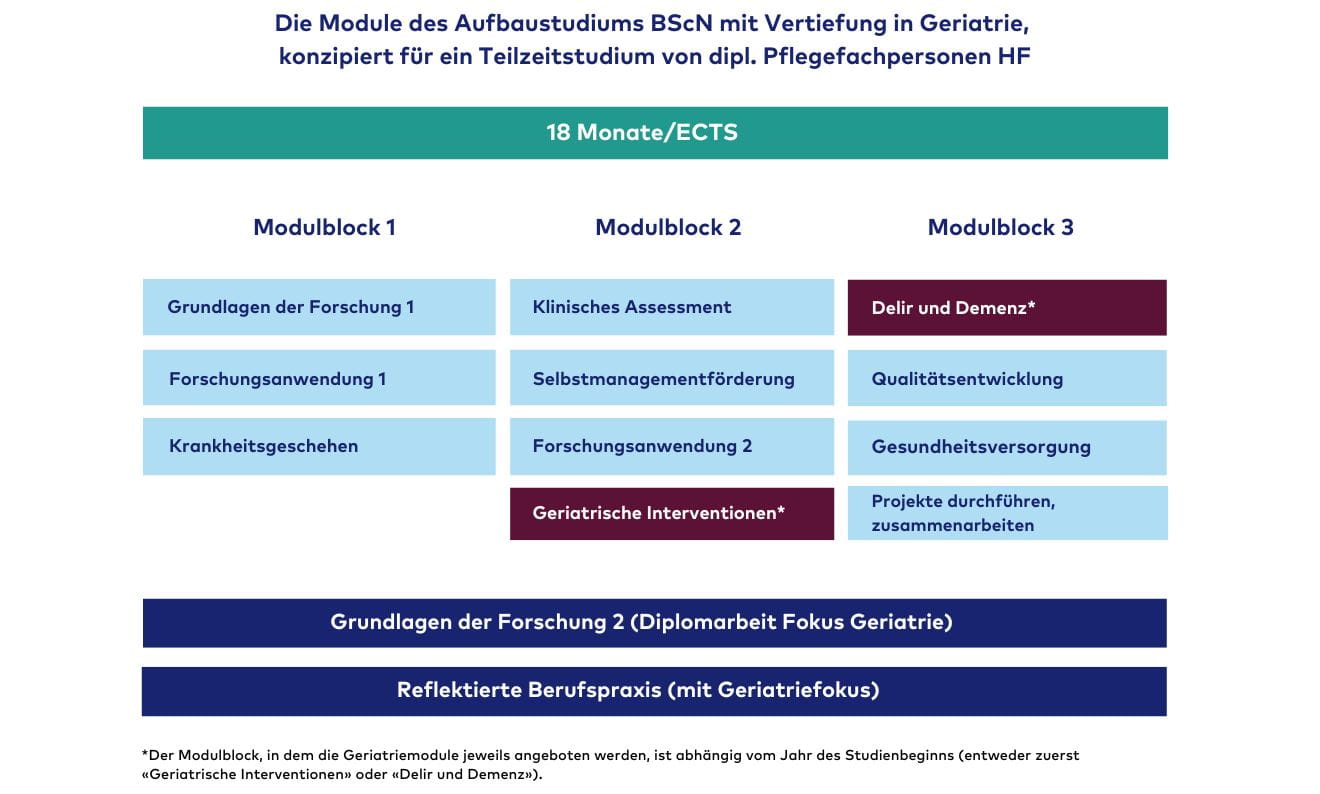

Aufbau des Studienganges

1. Semester

Um zu den detaillierten Modulbeschreibungen zu gelangen, klicken Sie bitte jeweils auf den Abwärtspfeil auf der rechten Seite.

Systematisch erhobene Daten ermöglichen eine forschungsgestützte Pflegepraxis. In diesem Modul erwerben Sie die Grundlagenkenntnisse im Bereich der Forschungsparadigmen, des empirischen Forschungszyklus und des wissenschaftlichen Arbeitens und üben diese im Rahmen Ihres Forschungsprojektes ein.

Seit Florence Nightingale, also seit Mitte des 19. Jahrhunderts, wird die Pflege im Dienst der Patient:innen mit wissenschaftlichen Methoden untersucht. Die Gewinnung neuer Erkenntnisse liegt im Interesse der Patient:innen sowie des Gesundheitswesens. Damit allgemein gültige Aussagen zum Bedarf und zur Wirksamkeit der Pflege gemacht werden können, braucht es systematisch erhobene Daten. Die Studierenden erwerben im Modul grundlegende Kenntnisse zum Forschungsprozess. Für das quantitative wie das qualitative Forschungsparadigma werden der wissenschaftstheoretische Kontext und die methodischen Grundlagen erarbeitet. Im Rahmen des Forschungsprojektes werden die erworbenen Kenntnisse der quantitativen Forschung vertieft, erweitert und grundlegende Fertigkeiten bei der Durchführung von Forschungsvorhaben geübt.

Lernergebnisse/Handlungskompetenzen

Sie sind in der Lage

- wissenschaftstheoretische Folgerungen zu quantitativen und qualitativen Forschungsparadigmata

zu ziehen. - unterschiedliche Forschungsfelder, wie Pflegeforschung, Versorgungsforschung zu erklären.

- den empirischen Zyklus zu verstehen.

- unterschiedliche Forschungsdesigns zu erklären.

- den Forschungsprozess entlang eines vorgegebenen Themas nachzuvollziehen und umzusetzen.

- Forschungsergebnisse zu beschreiben, zu diskutieren und zu beurteilen.

- Gütekriterien der qualitativen und quantitativen Forschung zu verstehen und anzuwenden.

Modulinhalte

- Forschungsparadigmen

- Empirischer Zyklus

- Formulierung von Forschungsfragen und Hypothesen

- Bedeutung des theoretischen Rahmens und des Literaturüberblicks

- experimentelle und nichtexperimentelle Forschungsdesigns

- Datenerhebungsmethoden

- Analyse und Interpretation von Ergebnissen des quantitativen Forschungsansatzes

- Gütekriterien der quantitativen und qualitativen Forschung

- Arbeitsweise von Ethikkommissionen

- qualitative Forschungsdesigns, wie Ethnographie, Grounded Theory, Phänomenologie, Aktionsforschung

- Ablauf einer qualitativen Erhebung: von der Planung, Datenerhebung bis zur Verbreitung der Ergebnisse

- Analyse und Interpretation von Ergebnissen des qualitativen Forschungsansatzes

Lehr- und Lernmethoden

Problem based learning (PBL) zur Erlangung der theoretischen Grundlagen, Durchführung eines konkreten quantitativen Forschungsprojektes, Vorlesungen und Anwendungsaufgaben zur qualitativen Forschung, angeleitetes Selbststudium.

Leistungsnachweise Modulabschluss

In Kleingruppen einen Forschungsbericht über das gemeinsam durchgeführte Forschungsprojekt schreiben und präsentieren.

Modulverantwortung

Dr. Karin Ribi, Careum Hochschule Gesundheit

Voraussetzungen

- Grundstudium Bachelor of Science in Nursing oder Höhere Fachschule Pflege

- vertiefte Mathematik-, Englisch- und Deutschkenntnisse (Niveau Berufsmaturität)

Modulcode

BSNA1-11

Modulreihenfolge

Modulblock 1

Das Modul ist eng verbunden mit Modul "Forschungsanwendung 1", insbesondere bezogen auf die Inhalte der Statistik

Lernzeit/ECTS

150 Stunden, 5 ECTS-Punkte

Richtwerte:

Kontaktstudium: 40 Lernstunden

Selbststudium: 90 Lernstunden

Selbststudium Modulabschluss: 20 Lernstunden

Eine effiziente zeitgemässe pflegerische und medizinische Behandlung von Personen mit Gesundheitsbeeinträchtigungen orientiert sich heute an aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. In diesem Modul erlernen Sie die Literaturrecherche in Datenbanken, das Beurteilen von Studien, die Beschreibung der Ergebnisse sowie Methoden zur Implementierung gewonnener Erkenntnisse in die Praxis. Die Erarbeitung von Grundlagenwissen der Statistik nimmt in diesem Modul einen zentralen Stellenwert ein.

Eine qualitativ hochstehende Pflege verlangt nach forschungsbasiertem Wissen. Forschungswissen unterliegt laufenden Veränderungen. Die Wissenschaft ist bestrebt, Forschungslücken zu entdecken und mit neuen Forschungsergebnissen vorläufig zu schliessen. Pflegefachpersonen BScN nehmen bei der Forschungsanwendung eine wichtige Rolle ein. Sie führen gezielte Literaturrecherchen zu Fragestellungen der Praxis durch und sind in der Lage, die gewonnenen Erkenntnisse zu interpretieren und gegenüber Dritten zu kommunizieren.

Lernergebnisse/Handlungskompetenzen

Sie sind in der Lage

- mit Hilfe von Datenbanken eine fragegeleitete Literaturrecherche systematisch durchzuführen.

- mit Kenntnissen der Forschungsmethodologie Forschungsartikel zu beurteilen.

- die gewonnenen Erkenntnisse von Forschungsartikeln zusammenzufassen und gegenüber Berufspersonen schriftlich zu kommunizieren.

- an einem Forschungsprojekt unterstützend mitzuwirken.

- aufzuzeigen, was die Implementierung von Forschungsergebnissen in die Praxis fördert resp. behindert.

- statistische Methoden zur Beschreibung von Daten in Form von Graphiken, Tabellen oder einzelnen Kennwerten anzuwenden.

- Resultate der deskriptiven Statistik für die Beurteilung von Forschungsergebnissen zu nutzen.

Modulinhalte

- evidenzbasierte Pflege, Forschungsanwendung

- Literaturrecherche anhand der Datenbanken Medline, CINAHL, Cochrane

- Beurteilung von Forschungsartikeln

- Implementierung von Forschungsresultaten in die Praxis

- hemmende und fördernde Faktoren bei der Implementierung

- Wissenschaftliches Schreiben

- Nutzung eines Bibliographie-Programms

- deskriptive Statistik: Datensorten, graphische Methoden

- statistische Kennzahlen

- deskriptive Statistik für zwei Variablen: Scatterplot und Korrelation, Kreuztabelle

- Wahrscheinlichkeit

- SPSS Computer-Praktikum

Lehr- und Lernmethoden

Die Inhalte der Forschungsanwendung und der Statistik werden im Rahmen von Seminaren, Übungseinheiten und im angeleiteten Selbststudium erarbeitet.

Leistungsnachweis/Modulabschluss

Forschungsanwendung: Verfassung eines schriftlichen Berichtes

Statistik: Schriftliche Prüfung

Modulverantwortung

Christian Conrad, Dr. Martin Fröhlich, Careum Hochschule Gesundheit

Voraussetzungen

- Grundstudium Bachelor of Science in Nursing oder Höhere Fachschule Pflege

- vertiefte Mathematik-, Englisch- und Deutschkenntnisse (Niveau Berufsmaturität)

Modulcode

BSNA1-12

Modulreihenfolge

Modulblock 1

Das Modul ist eng verbunden mit Modul 1.1 "Grundlagen der Forschung 1" und bietet die Grundlage für das Moduls 1.3 "Forschungsanwendung 2".

Lernzeit/ECTS

150 Stunden, 5 ECTS-Punkte

Richtwerte:

Kontaktstudium: 43 Lernstunden

Selbststudium: 77 Lernstunden

Selbststudium Modulabschluss: 30 Lernstunden (Leistungsnachweis des Themenbereichs "Forschungsanwendung“ und Statistikprüfung)

Die Erweiterung der Kenntnisse in der Bezugswissenschaft Medizin ist eine der zentralen Grundlagenwissenschaften der professionellen Pflege neben den Pflege- und Sozialwissenschaften. In diesem Modul vertiefen Sie Ihre Kenntnisse in Anatomie/ Physiologie/ Pathologie und Pathophysiologie der epidemiologisch relevantesten Krankheiten. Sie üben das strukturierte Denken der Naturwissenschaften, das für die klinischen Untersuchungen zentral ist.

Die Pflege ist zuständig für die Gesundheitsförderung und die Unterstützung von Patient:innen bei der Bewältigung von Gesundheitsproblemen. Dabei ist das Deuten von Gesundheitsproblemen, insbesondere bezogen auf die Alltagsbewältigung der Patient:innen zentral. Das Deuten der Gesundheitsprobleme im Kontext des pflegerischen Auftrages verlangt breite und vertiefte Kenntnisse der Bezugswissenschaft Medizin.

Lernergebnisse/Handlungskompetenzen

Sie sind in der Lage

- medizinische Kenntnisse zu vertiefen, zu erweitern und Wissenslücken zu schliessen in den Bereichen der Anatomie/Physiologie, Pathophysiologie und der Behandlungsgrundsätze der häufigsten Krankheiten.

- die Wissensstruktur der Anatomie/Physiologie und der Pathophysiologie mit dem klinischen Bild, das die Patientin oder der Patient zeigt, in Verbindung zu bringen.

- das im Grundstudium BScN erworbene Fachwissen in Bezug auf Anatomie/Physiologie zu erweitern und zu vertiefen sowie situationsangepasst in die praktische Pflegearbeit einfliessen zu lassen.

- die wichtigsten bzw. häufigsten Krankheiten der westlichen Welt, insbesondere der Schweizer Bevölkerung, zu verstehen und zu erklären.

- sich selbstständig anhand von Leitfragen anatomische und physiologische Sachverhalte zu erarbeiten.

- durch die erworbenen Kenntnisse sich auch anderen – im Modul nicht besprochenen – Krankheiten im Sinne erworbener Schlüsselkompetenzen zu nähern und diese zu verstehen.

Modulinhalte

- Herz/Kreislauf: KHK, Herzinsuffizienz, Arterielle Hypertonie, PAVK, Lungenödem, Endokarditis

- Lunge und Atmung: Pneumonie, COPD, Cor pulmonale, Asthma

- Nieren und ableitende Harnwege: Urethritis, Harnwegsinfekt, akute und chronische Niereninsuffizienz

- Geschlechtsorgane: Geschlechtskrankheiten, embryonale und congenitale Missbildungen, Pathophysiologie der männlichen und weiblichen Geschlechtsorgane

- Verdauung: Ileus, Morbus Crohn, Leberzirrhose, Cholezystitis

- Stoffwechsel/Ernährung: Diabetes mellitus, Adipositas

- Nervensystem: Schlaganfall, Demenz, Morbus Parkinson

- Psyche: Depression, Angst, Suizidalität, Zwangsstörungen

- Grundlagen der Onkologie: Lungenkrebs, Leukämie

- Palliative Medizin: Grundlagen der Symptomlinderung und der Lebensqualität

- Immunsystem: HIV /AIDS, Hepatitis, Impfungen

- Hals-Nasen-Ohren: Erkrankungen der Mundhöhle, Plattenepithelkarzinom, Larynxkarzinom

- Bewegungsapparat: degenerative Arthrosen, rheumatoide Arthritis, Osteoporose

- Ask the Expert

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesungen, angeleitetes Selbststudium

Leistungsnachweis/Modulabschluss

Schriftliche Prüfung

Modulverantwortung

Dr. Martin Fröhlich, Careum Hochschule Gesundheit

Voraussetzungen

- Grundstudium Bachelor of Science in Nursing oder Höhere Fachschule Pflege

- vertiefte Mathematik-, Englisch- und Deutschkenntnisse (Niveau Berufsmaturität)

Modulcode

BSNA1-21

Modulreihenfolge

Modulblock 1

Das Modul ist eng verbunden mit dem Modul "Klinisches Assessment" im Modulblock 2

Lernzeit/ECTS

150 Stunden, 5 ECTS-Punkte

Richtwerte:

Kontaktstudium: 42 Lernstunden

Selbststudium: 92 Lernstunden

Selbststudium Modulabschluss: 16 Lernstunden

2. Semester

In diesem Modul erlernen und üben Sie das Erheben einer symptomfokussierten, vollständigen Anamnese und Techniken der körperlichen Untersuchung (Inspektion, Palpation, Perkussion, Auskultation) ein. Die körperliche Untersuchung dient auch der Vertiefung der pathophysiologischen Kenntnisse. Sie werden zudem befähigt, pathophysiologische „Entgleisungen“ und prävalente Krankheitsbilder frühzeitig zu erkennen und entsprechende Massnahmen einzuleiten.

Pflegefachpersonen BScN haben in der Regel die Verantwortung für die zu leistende Pflege bei den Patientinnen und Patienten, die ihnen anvertraut sind. Die Einschätzung des Gesundheitszustandes und die daraus resultierenden Entscheidungen nehmen dabei einen zentralen Stellenwert ein. Pflegefachpersonen BScN müssen in unterschiedlichen Arbeitsfeldern in der Lage sein, potenzielle und akute Gesundheitsprobleme einzuschätzen und in Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten adäquat zu reagieren.

Lernergebnisse/Handlungskompetenzen

Sie sind in der Lage

- die subjektiven und objektiven Daten zu nennen, die bei ausgewählten, häufig auftretenden Krankheitsbildern entlang des Organsystems zu erheben sind.

- die Ergebnisse der Körperuntersuchung beim gesunden Menschen entlang des Organsystems zu deuten und zunehmend zwischen „normal“ und „von der Norm abweichend“ zu unterscheiden.

- grundlegende Untersuchungstechniken des Körpers, wie Inspektion, Palpation, Perkussion und Auskultation korrekt durchzuführen.

- im Gespräch mit Patientinnen und Patienten eine symptombezogene Anamnese zu erheben.

- anamnestische Daten gezielt durch objektive Daten zu ergänzen, die sie mit geeigneten Untersuchungstechniken (siehe oben) gewinnen.

- mit Hilfe der subjektiven und objektiven Daten die Symptome in ihrer Bedeutung für das Krankheitsgeschehen einzuordnen und ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten sowie deren Grenzen einzuschätzen.

- die durch die Anamnese und die Körperuntersuchung gewonnenen subjektiven und objektiven Daten in einer medizinischen Fachterminologie zu beschreiben und in der Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten zu nutzen.

- eine fachsprachliche Dokumentation von erhobener Anamnese und durchgeführter Körperuntersuchung zu erheben (write-up).

- aufgrund der gewonnenen Daten eine individuelle Pflegeplanung zu erstellen.

Modulinhalte

- Klinisches Assessment und Anamneseerhebung bei erwachsenen Patient:innen, vollständige und symptomfokussierte Anamnese

- Einführung in die Körperuntersuchung, Allgemeinzustand, Haut

- Assessment: Brustkorbs und Lunge

- Kardiovaskuläres Assessment: Teil 1: Herz und Halsgefässe, Teil 2: periphere Gefässe

- Assessment: Bauch

- Assessment: Hals, Nase, Ohren, Kopf

- Neurologisches Assessment: Screening

- Assessment: Bewegungsapparat

- Assessment des männlichen und weiblichen Urogenitalsystems und der weiblichen Brust

- Assessment: mentaler Status

- Integriertes Klinisches Assessment am Beispiel von Patienten und Patientinnen mit Diabetes mellitus

Lehr- und Lernmethoden

angeleitete Übungen, gegenseitige Körperuntersuchungen, Vorlesungen, angeleitetes Selbststudium

Leistungsnachweis/Modulabschluss

schriftliche und praktische Prüfung

Modulverantwortung

Stefanie Brown, MScN, Careum Hochschule Gesundheit

Voraussetzungen

- Grundstudium Bachelor of Science in Nursing oder Höhere Fachschule Pflege

- vertiefte Mathematik-, Englisch- und Deutschkenntnisse (Niveau Berufsmaturität)

Modulcode

BSNA2-22

Modulreihenfolge

Modulblock 2

Im Modul 2.2 werden die Inhalte des Moduls 2.1 „Krankheitsgeschehen“ vertieft und erweitert. Das Modul ist zudem eine wichtige Grundlage für das Modul 2.3 „Selbstmanagement fördern".

Lernzeit/ECTS

150 Stunden, 5 ECTS-Punkte

Richtwerte:

Kontaktstudium 37 Lernstunden, Selbststudium 95 Lernstunden, Selbststudium Modulabschluss 18 Lernstunden

Der Bedarf an Unterstützung und Förderung des Selbstmanagements steigt durch kürzere Spitalaufenthalte. Den Betroffenen stehen zahlreiche Informationsquellen mit unterschiedlicher Qualität zur Verfügung. In diesem Modul konzentrieren Sie sich auf das Konzept der Patienten- und Angehörigenedukation. Exemplarisch werden Schulungskonzepte entwickelt und durchgeführt. Zusätzlich werden die Themen "eHealth" und "Telemedizin –Telenursing" und "der/die informierte Patient/in" beleuchtet. Sie trainieren Ihre Kommunikationskompetenz in anspruchsvollen Gesprächssituationen und erlernen den Ansatz der „gewaltfreien Kommunikation“ theoretisch und praktisch.

Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen – insbesondere solche mit chronischen Gesundheitsproblemen – benötigen zur Alltagsbewältigung Informationen und Anleitung. Pflegefachpersonen BScN sind mit ihrer Ausbildung prädestiniert, Patient:innen die Information, Schulung und Beratung zukommen zu lassen, die benötigt werden, um Betroffene bei der Bewältigung potenzieller, akuter oder chronischer Gesundheitsprobleme zu unterstützen und sie in ihrem Selbstmanagement gezielt zu fördern. Der Bedarf an Beratung nimmt zu, Patientinnen und Patienten sind oft gleichzeitig mit unterschiedlichen, sich beeinflussenden Krankheiten (Stichwort: Multimorbidität) konfrontiert, zudem werden zur Behandlung häufig aufwändige Therapiemöglichkeiten gewählt. Damit die Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und Eigenverantwortung der Patientinnen und Patienten möglichst erhalten bleiben kann, ist eine gezielte Information, Schulung und Beratung zwingend. Dies ist zur Förderung der Lebensqualität der Patientinnen und Patienten von zentraler Bedeutung. Andererseits scheint die Entwicklung einer pflegebezogenen, gezielten Patient:innen- und Angehörigeninformation, -schulung und -beratung den seltenen Fall darzustellen, dass menschliche Anliegen und Kosten-/Nutzen-Aspekte positiv übereinstimmen. Studien belegen, dass Patientinnen und Patienten gezielter Anleitung selbstständiger sind, im Alltag auftretende Probleme selber managen und somit das Gesundheitssystem weniger beanspruchen.

Lernergebnisse/Handlungskompetenzen

Sie sind in der Lage

- den Edukationsprozess zu verstehen und in ihren Pflegealltag zu integrieren.

- bedürfnis- und situationsgerechte sowie evidenzbasierte Schulungsangebote und Hilfsmittel für Patient:innen und deren Angehörigen zu entwickeln.

- den Ansatz von Telemedizin und Telenursing als Beitrag zur Schulung und Beratung von Patient:innen einzuschätzen.

- Konzepte wie Selbstmanagement, Empowerment oder Gesundheitskompetenz zu erklären und zu reflektieren.

- vorhandene Informations- und Schulungsmaterialien – individualisiert auf den jeweiligen pflegerischen Bereich – auf ihre Verständlichkeit zu überprüfen, zu evaluieren und Empfehlungen für deren Einsatz abzugeben.

- Methoden der gewaltfreien Kommunikation in der klinischen Praxis gewinnbringend einzusetzen.

Modulinhalte

- Modelle und Theorien der Patienten- und Angehörigenedukation

- edukative Pflegeinterventionen

- Schulung von Patientengruppen mit spezifischen Gesundheitsproblemen

- elektronisch unterstützte Gesundheitsberatung

- Symptommanagement

- Methode der gewaltfreien Kommunikation

- konstruktive Kommunikation.

Lehr- und Lernmethoden

Informationsinputs, Plenardiskussionen, Übungen zur Schulung und Förderung des Selbstmanagements von Patientinnen und Patienten, angeleitetes Selbststudium,

Leistungsnachweis/Modulabschluss

schriftliche Arbeit: systematische Patienten- und Angehörigenedukation entwickeln und überprüfen

Modulverantwortung

Dr. Saskia de Gani, Dr. Anna-Sophia Beese

Voraussetzungen

- Grundstudium Bachelor of Science in Nursing oder Höhere Fachschule Pflege

- vertiefte Mathematik-, Englisch- und Deutschkenntnisse (Niveau Berufsmaturität)

Modulcode

BSNA2-23

Modulreihenfolge

Modulblock 2

Das Modul ist eng verbunden mit den Modulen 2.1 "Krankheitsgeschehen", 2.2 "Klinisches Assessment" und 3.1 "Familienorientierte Pflege".

Lernzeit/ECTS

150 Stunden, 5 ECTS-Punkte

Richtwerte:

eHealth / Telemedizin - Telenursing: Kontaktstudium 6 Lernstunden, Selbststudium 6 Lernstunden

Patienten- und Angehörigenedukation: Kontaktstudium 19 Lernstunden, Selbststudium 50 Lernstunden, Leistungsnachweis 16 Lernstunden

Gewaltfreie Kommunikation: Kontaktstudium 16 Lernstunden, Selbststudium 29 Lernstunden

Der/die informierte Patient/in: Kontaktstudium 4 Lernstunden, Selbststudium 4 Lernstunden

In der Vergangenheit begründete Erfahrung die pflegerischen Handlungen - eine zeitgemässe forschungsgestützte Pflegeentwicklung basiert auf Erfahrungswissen und forschungsgestütztem Wissen. In diesem Modul vertiefen und erweitern Sie Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zum wissenschaftlichen Arbeiten der Module Grundlagen der Forschung 1 und Forschungsanwendung 1 im Rahmen der Entwicklung des Proposals und der Diplomarbeit. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der verständlichen und auf fachlichen Argumenten beruhenden Kommunikation.

Pflegerische Handlungen sind aus Tradition oft aus der Erfahrung begründet. Für die Pflegeentwicklung ist es zentral, dass die Verbindung von Erfahrungswissen und Forschungswissen gelingt. Patient:innen haben das Recht auf eine Pflege, die auf reflektierter Erfahrung und Forschungsergebnissen basiert. Pflegefachpersonen BScN nehmen bei der Forschungsanwendung eine wichtige Rolle ein. Sie führen gezielte Literaturrecherchen zu Fragestellungen der Praxis durch und sind in der Lage, die gewonnenen Erkenntnisse zu interpretieren, gegenüber Dritten zu kommunizieren und in die Praxis zu integrieren.

Lernergebnisse/Handlungskompetenzen

Sie sind in der Lage

- ein eigenes Forschungsvorhaben zu einer praxisrelevanten Problemstellung zu planen und in einem Proposal zu formulieren.

- Texte und Fachartikel für die jeweiligen Adressatinnen und Adressaten verständlich zu schreiben.

- Inhalte mündlich verständlich, prägnant und ansprechend zu präsentieren.

- Ergebnisse aus Wissenschaft und Forschung zusammenzufassen und zu diskutieren.

- Empfehlungen für die Praxis aufzuzeigen und zu vertreten.

Modulinhalte

- Einführung in die Diplomarbeit

- Aufbau und Entwicklung eines Proposals

- Argumentation und Präsentation

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesungen, Übungen und Präsentationen, angeleitetes Selbststudium

Leistungsnachweis/Modulabschluss

Erarbeitung des Proposals

Modulverantwortung

Dr. Martin Fröhlich, Careum Hochschule Gesundheit

Voraussetzungen

- Grundstudium Bachelor of Science in Nursing oder Höhere Fachschule Pflege

- vertiefte Mathematik-, Englisch- und Deutschkenntnisse (Niveau Berufsmaturität)

Modulcode

BSNA2-13

Modulreihenfolge

Modulblock 2 und 3

Das Modul baut auf den Modulen "Grundlagen der Forschung 1&2", "Forschungsanwendung 1" im Modulblock 1 auf.

Lernzeit/ECTS

150 Stunden, 5 ECTS-Punkte

Richtwerte:

Einführung in die Diplomarbeit und in das Proposal: Kontaktstudium 6 Lernstunden, Selbststudium 14 Lernstunden

Schreib- und Redekompetenz: Kontaktstudium 16 Lernstunden, Selbststudium 24 Lernstunden

Diplomarbeit 90h (davon ca. 40 Stunden zur Ausarbeitung des Proposals)

Im Modul erarbeiten Sie wissenschaftliche Erkenntnisse und lösungsorientierte Praxisempfehlungen für die Pflege und Betreuung von chronisch oder akut verwirrten alten Menschen. Dabei werden pathophysiologische und diagnostische Grundlagen ebenso behandelt wie die interprofessionelle Behandlung von Menschen mit Delir oder Demenz.

3. Semester

Im Modul vertiefen Sie die Anwendung von Assessmentinstrumenten im geriatrischen Setting und erlernen wissenschaftsbasierte Interventionen für die Bewältigung geriatrischer Herausforderungen.

In diesem Modul erarbeiten Sie grundlegende Kenntnisse zu Qualitätsentwicklung und Patientensicherheit, u.a. Kriterien zur Beurteilung von Qualitätsstandards und Methoden zur Unterstützung von Qualitätsentwicklungsprozessen. Sie nehmen ethische Perspektiven und Grundkenntnisse ethischer Argumentation und Entscheidungsfindung in den Blick . Einblicke in betriebliche Methoden und Massnahmen der Patientensicherheit runden das Modul ab. In einem eigenen Qualitätsprojekt werden Sie die Erkenntnisse systematisch anwenden und die Ergebnisse darstellen.

Im Rahmen des Krankenversicherungsgesetzes nimmt der Gesetzgeber die Leistungserbringer in die Pflicht, wissenschaftlich begründete Aussagen über den Nutzen und die Qualität der zu erbringenden Leistung zu formulieren. Aussagen zur Qualität der Pflege basieren auf Erfahrungswissen und pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen. Ausserdem setzt "Gute Pflege" als eine ethisch-moralisch verantwortbare Praxis eine ethische Reflexion voraus. Qualitätsentwicklung und Patientensicherheit stehen immer im Kontext der interdisziplinären Zusammenarbeit und ökonomischer Zusammenhänge. Dazu ist die Integration der Angehörigenperspektive, insbesondere deren Beitrag zur Unterstützung der „pflegetherapeutischen Massnahmen" zentral. Ohne Integration des sozialen Umfeldes ist die Qualität der Pflege über den Spitalaufenthalt hinaus kaum zu garantieren.

Lernergebnisse/Handlungskompetenzen

Sie sind in der Lage

- verschiedene Ansätze, Modelle und Systeme zur Qualitätsentwicklung miteinander zu vergleichen und ihre Bedeutung für die Qualitätsentwicklung aufzuzeigen.

- den Einsatz verschiedener Instrumente und Techniken zur kontinuierlichen Qualitätsentwicklung zu beurteilen.

- Qualitätskriterien zu generieren, die eine Prüfung der Pflegequalität erlauben.

- die Schritte eines Modells zur Durchführung von Qualitätsverbesserungsprojekten anzuwenden.

- aktiv an der Entwicklung und Umsetzung von Qualitätsstandards/Qualitätsprojekte in der Pflegepraxis mitzuwirken.

- grundlegende Ethiktraditionen zu vergleichen und in Bezug auf ihre Bedeutung für die Pflegepraxis zu bewerten.

- auf der Grundlage ethischen Denkens Pflegesituationen, bezogen auf berufsethische Aspekte zu analysieren, Entscheidungen zu treffen und diese im interdisziplinären Team argumentativ zu vertreten.

- Probleme der Patientensicherheit zu erkennen und Massnahmen zur Gewährleistung der Patientensicherheit im interdisziplinären Team durchzuführen bzw. zu initiieren.

Modulinhalte

- Begriffsklärung: Qualitätsentwicklung, -management, -instrumente, -verbesserung

- Qualitätsstandards und -indikatoren, PDCA-Zyklus, Qualitätsbeurteilung und -messung

- Anforderungen an Qualitätsprojekte – kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP)

- Forschungsanwendung, evidenzbasierte Pflege und deren Bedeutung für die Pflegequalität

- Vernetzung der Qualitätsentwicklung mit der Gesundheitsökonomie, Berufspolitik und Professionalisierung sowie der Familien- und Angehörigenorientierung

- Patientensicherheit: Fehlermanagement – Risikokultur

- Aufgaben und Rollen der Health Professionals im Kontext der interdisziplinäreren Zusammenarbeit

- Medikamentensicherheit/Medikationssicherheit

- Ethik: Aufgaben der Ethik aus philosophischer und pflegerischer Perspektive

- In der Schweiz geltende berufsethische Kodexe aus der Medizin und aus der Pflege

- Stufenmodell zur ethischen Entscheidungsfindung und ethische Fallbesprechungen

- Statistik: Datenqualität unterschiedlicher Erhebungsinstrumente

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesungen, Plenardiskussionen, angeleitete Übungen, angeleitetes Selbststudium

Leistungsnachweis/Modulabschluss

Entwicklung eines realen oder fiktiven Qualitätsstandards, Präsentation in der Form eines Posters und eines ergänzenden, schriftlichen Kurzberichts

Modulverantwortung

Ulrike Sollmann, MSc, Dr. Martin Fröhlich, Careum Hochschule Gesundheit

Voraussetzungen

- Grundstudium Bachelor of Science in Nursing oder Höhere Fachschule Pflege

- vertiefte Mathematik-, Englisch- und Deutschkenntnisse (Niveau Berufsmaturität)

Modulcode

BSNA3-32

Modulreihenfolge

Modulblock 3

Das Modul steht in Verbindung mit den Modulen 3.1 "Familienorientierte Pflege", 3.3 "Gesundheitsversorgung" und 1.2 "Forschungsanwendung 1".

Lernzeit/ECTS

150 Stunden, 5 ECTS-Punkte

Richtwerte:

Qualitätsentwicklung: Kontaktstudium 12 Lernstunden, Selbststudium 42 Lernstunden, Selbststudium Leistungsnachweis 18 Lernstunden

Ethik: Kontaktstudium 12 Lernstunden, Selbststudium 36 Lernstunden

Patientensicherheit: Kontaktstudium 4 Lernstunden, Selbststudium 12 Lernstunden

Statistik: Kontaktstudium 6 Lernstunden, Selbststudium 8 Lernstunden

In diesem Modul werden gesundheitsökonomische und -politische Zusammenhänge beleuchtet. Dabei vergleichen Sie Aspekte der aktuellen und zukünftigen Gesundheitsversorgung rund um die Finanzierungsmodelle und beurteilen deren Standpunkte. Neben Fragen des Gesundheitszustandes der Bevölkerung werden Themen wie Gesundheitsvorsorge und Chancengleichheit beleuchtet und geklärt, inwieweit die Gesundheitspolitik und die Gesundheitsökonomie den Bedarf an Gesundheitsversorgung heute und zukünftig zu decken vermögen.

Der pflegerische Auftrag ist auf nationaler, kantonaler und betrieblicher Ebene von der Ökonomie und Gesundheitspolitik beeinflusst. Dies fordert von Pflegefachpersonen BScN, dass sie aktuelle Problemfelder und Strukturen, die den pflegerischen Auftrag bestimmen, kennen und dort wo nötig argumentativ Einfluss nehmen. Bei der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung hat die Pflege einen wichtigen Auftrag. Damit diese im Kontext gesundheitsökonomischer und gesundheitspolitischer Zusammenhänge übernommen werden kann, sind Kenntnisse zu Versicherungssystemen, Regulierung der Finanzströme und zur "Langzeitpflege" Finanzierung" von zentraler Bedeutung. Diese Kenntnisse bieten Pflegefachpersonen die Basis, sich aktiv an der Debatte um Gesundheitsversorgung und Pflegefinanzierung zu beteiligen.

Lernergebnisse/Handlungskompetenzen

Sie sind in der Lage

- Problemfelder des schweizerischen Gesundheitswesens eigenständig zu analysieren.

- wesentliche Unterschiede zwischen staatlichen und wettbewerblichen Systemen zu benennen.

- wichtige Finanzierungsanreize, Tarifstrukturen und Steuerungsmechanismen des schweizerischen Gesundheitswesens nachzuvollziehen und aufzuzeigen, welche Bedeutung diese für das Individuum und für Institutionen mit einem Pflegeauftrag haben.

- gesundheitsökonomische Zusammenhänge zu erläutern, insbesondere bezogen auf pflegerische Leistungen im spitalinternen und spitalexternen Bereich.

- Gesundheitsförderung und Präventionsprogramme hinsichtlich der Chancengleichheit zu beurteilen.

Modulinhalte

- Grundannahmen für Wettbewerb

- Marktversagen und andere Gründe für staatliche Eingriffe in das Gesundheitswesen

- Finanzierungsströme: Politische Prozesse

- Gesetzgebungsprozesse von der objektbezogenen Finanzierung zur subjektbezogenen Finanzierung

- Finanzierung pflegerischer Leistungen in der Langzeitpflege: Demographische Entwicklung

- Zugang zu Leistungen der Gesundheitsversorgung

- Leistungen von Angehörigen und deren volkswirtschaftliche Bedeutung

- Einführung in die Epidemiologie

- Determinanten der Gesundheit

- Gesundheit und Chancengleichheit (Gesundheit von Frauen und Männern, Gesundheit von Migrantinnen und Migranten, Zusammenhänge zwischen Gesundheit und sozialem Status

- Häufigste Gesundheitsprobleme: Welche präventiven Massnahmen werden verfolgt?

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesungen, Plenardiskussionen, angeleitete Übungen, angeleitetes Selbststudium

Leistungsnachweis/Modulabschluss

schriftliche Prüfung im Umgang von zwei Lektionen

Modulverantwortung

Christian Conrad, Careum Hochschule Gesundheit

Dr. oec. André Blondiau

Voraussetzungen

- Grundstudium Bachelor of Science in Nursing oder Höhere Fachschule Pflege

- vertiefte Mathematik-, Englisch- und Deutschkenntnisse (Niveau Berufsmaturität)

Modulcode

BSNA3-33

Modulreihenfolge

Modulblock 3

Das Modul steht in Verbindung mit den Modulen 3.1 "Familienorientierte Pflege" und 3.2 "Qualitätsentwicklung".

Lernzeit/ECTS

150 Stunden, 5 ECTS-Punkte

Richtwerte:

Gesundheitsökonomie: Kontaktstudium 28 Lernstunden, Selbststudium 52 Lernstunden, Selbststudium Prüfungsvorbereitung 20 Lernstunden

Gesundheitssystem: Kontaktstudium 8 Lernstunden, Selbststudium 24 Lernstunden

Epidemiologie: Kontaktstudium 6 Lernstunden, Selbststudium 12 Lernstunden

In diesem Modul erlernen Sie als angehende Pflegefachpersonen BScN den Ansatz des integrativen Projektmanagements, in dem die verschiedenen Ebenen des Projektdenkens miteinander verknüpft, die Projektwürdigkeit beurteilt und die Schritte und Instrumente des Projektmanagements beleuchtet werden. Sie analysieren die Zusammenarbeit innerhalb der Pflege und mit verschiedenen Berufsgruppen. Weiter reflektieren Sie theoriebasiert zentrale Elemente der intra- und interprofessionellen Zusammenarbeit sowie Delegationsentscheide und diskutieren Ansätze zur Weiterentwicklung.

Erfolgreiches Zusammenarbeiten in Arbeits- und Projektteams führt zur Qualitätsverbesserung und höherer Zufriedenheit der Mitarbeitenden, Patient:innen und Bewohner:innen. Die Institutionen des Gesundheitswesens sind aufgefordert, den zunehmenden Pflegebedarf zu decken, die Qualität gemäss anerkannten Standards zu garantieren und dabei die Kosten möglichst gering zu halten. Es besteht Einigkeit darüber, dass der gezielte Einsatz des Personals zur Erreichung dieser Ziele prioritär ist. Aufgrund dessen wird die Zusammenarbeit von Berufspersonen mit unterschiedlichen Fähigkeiten (Skills) und Qualifikationen (Grades) in den Blick genommen.

Lernergebnisse/Handlungskompetenzen

Sie sind in der Lage

im Projektmanagement:

- in Projekten zielorientiert und kooperativ zu arbeiten.

- unterschiedliche Funktionen und Werkzeuge für eine effiziente Projektführung und Projektdurchführung einzusetzen.

- Instrumente der Problemlösung einzusetzen.

- verschiedene Projekt-Organisationsformen nach ihrer Effektivität zu unterscheiden.

- den Projektverlauf sinnvoll in Phasen und Arbeitspakete zu unterteilen.

- den Zusammenhang von Planung, Controlling und Steuerung in Projekten zu erkennen und ein

- adäquates Projektcontrolling vorzunehmen.

im Bereich Zusammenarbeiten:

- die Zusammenarbeit von Berufspersonen im Dienstleistungszweig „Pflege und Betreuung“ mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Qualifikation zu gestalten

- Zusammenhänge zwischen Pflegebedarf und Personalbedarf zu erklären

- Modelle der Zusammenarbeit von Berufspersonen des Dienstleistungszweigs „Pflege und Betreuung“ mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Qualifikationen in Ansätzen zu entwickeln

- Aufgaben zu delegieren, auf dem Hintergrund pflegefachlicher Entscheidungen.

Modulinhalte

Projektmanagement:

- Prinzipien und Kriterien der Projektwürdigkeit

- Basismodell des integrativen Projektmanagements mit Orientierungsebenen

- Formen der Projektorganisation

- Risiko- und Umfeldanalysen

- Definition der Projektphasen

- Zielfindungs- und Problemlösungstechniken

- Führung in Projekten

- Projektcontrolling und Projektevaluation

- Informations- und Dokumentationswesen

Zusammenarbeiten:

- "Skill- und Grademix“ und dessen Bedeutung für die Gesundheitsversorgung

- Berufsprofile der Berufe des Dienstleistungszweigs „Pflege und Betreuung“

- Arbeitsteilung und Prozessoptimierung im Gesundheitswesen

- Bildungssystem der Schweiz

- Interprofessionelle Zusammenarbeit

Lehr- und Lernmethoden

Vorlesungen, Plenardiskussionen, angeleitete Übungen, angeleitetes Selbststudium

Leistungsnachweis/Modulabschluss

Ausgehend von einem vorgegebenen Szenario mündliche Präsentation zum Vorgehen bei der Initiierung und Durchführung eines Projektes

Modulverantwortung

Dr. Martin Fröhlich, Careum Hochschule Gesundheit

Voraussetzungen

- Grundstudium Bachelor of Science in Nursing oder Höhere Fachschule Pflege

- vertiefte Mathematik-, Englisch- und Deutschkenntnisse (Niveau Berufsmaturität)

Modulcode

BSNA3-42

Modulreihenfolge

Modulblock 3

Das Modul 4.2 steht in Verbindung mit den Modulen 3.2 "Qualitätsentwicklung", 3.3 "Gesundheitsversorgung".

Lernzeit/ECTS

150 Stunden, 5 ECTS-Punkte

Richtwerte:

Projektmanagement:

Kontaktstudium: 24 Lernstunden, Selbststudium: 55 Lernstunden, Selbststudium Leistungsnachweis: 15 Lernstunden

Zusammenarbeiten:

Kontaktstudium: 16 Lernstunden, Selbststudium: 40 Lernstunden

(Kurs 1, Kurs 2+3)

Im Verlauf des Studiums trainieren Sie die Fähigkeit das eigene Lernen selbstwirksam zu steuern. Sie werden dabei durch das Lernmanagementsystem OpenOlat mit Selbstlernmaterialien, Rückmeldungen und Reflexionen sowie durch Vorlesungen, Diskussionen und gezielte Übungen unterstützt. Themen wie Rollengestaltung, Arbeitsgestaltung, Karriereplanung, Berufspolitik und Innovation schliessen das Modul ab. Im Rahmen des Kurs 2+3 wird die Diplomarbeit erarbeitet: Das Studium wird mit einer Arbeit abgerundet mit der die Fähigkeit nachgewiesen wird, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Problem- oder Fragestellung aus dem jeweiligen Fach selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.

Das Lernen an der Careum Hochschule Gesundheit ist gekennzeichnet durch einen gezielt aufeinander abgestimmten Wechsel von Kontaktstudium und angeleitetem Selbststudium. Dem eigenaktiven und selbstgesteuerten Lernen kommt im gesamten Ausbildungsarrangement eine zentrale Bedeutung zu: sinnvolle Gestaltung des gesamten Studiums mit wirksamem Transfer in die berufliche Praxis und Beurteilung des eigenen Lernerfolgs. Nicht nur im angeleiteten Selbststudium, sondern auch in den verschiedenen Lernarrangements des Kontaktstudiums, beispielsweise beim Forschungsprojekt, beim Problem Based Learning (PBL) und bei Übungsarrangements erwerben die Studierenden überfachliche Kompetenzen. Mit der Diplomarbeit zeigen die Studierenden auf, dass sie in der Lage sind, eine Problemstellung systematisch zu bearbeiten. Dabei ist die Fähigkeit zur Analyse und Synthese ebenso gefragt wie argumentative Fähigkeiten.

Lernergebnisse/Handlungskompetenzen

Sie sind in der Lage,

- ihr Lernen zielbezogen, ressourcenorientiert und nachhaltig zu gestalten.

- ihr Repertoire an Lernstrategien zu erweitern und effizienter beim Studieren zu nutzen, um Ihre Studierfähigkeit zu optimieren.

- sich vor allem in Phasen des Selbststudiums beim Lernen gezielt selber zu steuern, selber zu motivieren und selber zu kontrollieren (Metakognition).

- den eigenen Informationsbedarf zu erkennen und zu benennen sowie geeignete Suchstrategien zu entwickeln.

- Informationsquellen zu identifizieren und zu nutzen, die zur Bearbeitung einer Fragestellung oder Problemstellung geeignet sind.

- Informationen zu beschaffen und zu beurteilen sowie korrekt zu referenzieren.

- Informationen so weiterzuverarbeiten, dass die ursprüngliche Fragestellung effektiv und effizient gelöst werden kann.

- aktuelle Themen aus Gesundheits-, Berufs- und Bildungspolitik fundiert zu diskutieren und zu beurteilen.

- schriftliche Arbeiten (inkl. Diplomarbeit) unter Einhaltung der Zitationsregeln eigenständig zu verfassen.

Modulinhalte

- Selbstgesteuertes Lernen - Arbeiten mit dem Lernmanagementsystem

- aktuelle Themen aus Gesundheits-, Berufs- und Bildungspolitik

- Informationskompetenz

- Bibliographische Software

- Wissenschaftliches Schreiben (Diplomarbeit)

Lehr- und Lernmethoden

Informationsinputs, Plenardiskussionen, gegenseitige Rückmeldungen geben und entgegennehmen, Übungen zu Literaturrecherche und mit der bibliographischen Software, angeleitetes Selbststudium, das Verfassen einer eigenständigen Diplomarbeit.

Leistungsnachweis/Modulabschluss

Der Kompetenznachweis zeigt sich in den erfolgreichen Abschlüssen der anderen Module. Erwartet wird eine aktive Beteiligung an den Veranstaltungen des "Lernens an der Careum Hochschule" und eine konstante und interaktive Nutzung der Lernplattform. Diplomarbeit in der Form einer strukturierten Literaturarbeit mit Experteninterview.

Modulverantwortung

Christian Conrad, Careum Hochschule Gesundheit

Voraussetzungen

- Grundstudium Bachelor of Science in Nursing oder Höhere Fachschule Pflege

- vertiefte Mathematik-, Englisch- und Deutschkenntnisse (Niveau Berufsmaturität)

Modulcode

BSNA1-14

Modulreihenfolge

Das Modul 1.4 steht in enger Verbindung mit den Modulen "Grundlagen der Forschung 1", "Forschungsanwendung 1 und 2".

Lernzeit/ECTS

300 Stunden, 10 ECTS-Punkte

Richtwerte:

Kurs 1 «Lernen an der Careum Hochschule Gesundheit»

Kontaktstudium: 33 Lernstunden, Selbststudium: 117 Lernstunden

Kurs 2+3 «Diplomarbeit»: 90 Lernstunden

Kontaktstudium: 33 Lernstunden, Selbststudium: 117 Lernstunden

Die im Teilzeitstudium BScN für dipl. Pflegefachpersonen erworbenen Kompetenzen haben einen direkten Nutzen für die Berufspraxis. In diesem Modul erarbeiten Sie den Nachweis , mit welchem Erfolg, aber auch mit welchen Grenzen die Studieninhalte in die individuelle Berufspraxis transferiert werden. Sie entwickeln weiterführende, literaturgestützte Handlungsmöglichkeiten und evaluieren das Potenzial für sich selbst und die Akteure innerhalb Gesundheitsversorgungslandschaft.

In der Berufspraxis zeigen die Studierenden, wie sie ihre durch das Bachelor-Studium erweiterten Kompetenzen einsetzen können. Das Modul „Reflektierte Berufspraxis“ dient dazu, die auf Hochschulstufe erweiterten Kompetenzen in der Berufspraxis zu festigen, anhand von Gruppen- und Plenardiskussionen sowie einer schriftlichen Arbeit sichtbar zu machen. Bei der Reflexion der Berufspraxis nehmen Sie die Entwicklung Ihrer Kompetenzen in den Blick. Sie zeigen auf, welchen Nutzen die im Teilzeitstudium BScN erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten für Ihre Berufsausübung und insbesondere die Patient:innen und ihre Angehörigen haben. Sie beleuchten Ihre Kompetenzerweiterung im Kontext der Institution, in der Sie arbeiten. Sie zeigen zudem auf, welche Bedeutung die im Teilzeitstudium erworbenen Kompetenzen für Ihre berufliche Laufbahn haben. Darüber hinaus befassen Sie sich in diesem Modul mit den Leistungen und dem Gewinn, den Bachelors of Science in Nursing in der Gesundheitsversorgung erbringen, heute und in Zukunft.

Lernergebnisse/Handlungskompetenzen

Sie sind in der Lage

- die im Aufbaustudium BScN erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten aus allen Modulen in der Berufspraxis zu nutzen.

- die erweiterte klinische Pflegepraxis theoriegeleitet zu reflektieren.

- die auf Hochschulstufe erworbenen Kompetenzen zu beschreiben und deren Bedeutung für die Berufspraxis und die berufliche Laufbahn zu beschreiben.

Modulinhalte

• Alle in der Fachhochschule erworbenen Kompetenzen.

Lehr- und Lernmethoden

Anwendung und Reflexion der erworbenen Kompetenzen mit StudienkollegInnen, BerufskollegInnen in der Praxis und den Vorgesetzten, angeleitetes Selbststudium

Leistungsnachweis/Modulabschluss

Schriftlicher Nachweis der durchgeführten Reflexionen (Portfolioarbeit), Einreichen der Arbeitsbestätigung

Modulverantwortung

Dr. Martin Fröhlich, Careum Hochschule Gesundheit

Voraussetzungen

- Grundstudium Bachelor of Science in Nursing oder Höhere Fachschule Pflege

- vertiefte Mathematik-, Englisch- und Deutschkenntnisse (Niveau Berufsmaturität)

Modulcode

BSNA3-41

Modulreihenfolge

Modulblöcke 1 bis 3

Das Modul ist mit allen Modulen eng verbunden.

Lernzeit/ECTS

30 ECTS = 900 Lernstunden

Richtwerte:

Kontaktstudium: 12 Lernstunden

Berufspraxis und Reflexion in der Berufspraxis: 864 Lernstunden

Selbststudium Modulabschluss: 24 Lernstunden