Working Poors: Eine Form von Armut

Natascia Tuttobene

Der Begriff Armut bezieht sich nicht nur auf finanzielle Aspekte. Unter nichtfinanzielle Aspekte fallen etwa mangelnde soziale Kompetenzen, soziale Ausgrenzung oder mangelnde Bildung. Bei der finanziellen Armut hingegen geht es um eine Unterschreitung des minimalen Lebensstandards. Die Bezeichnung Armut suggeriert uns schnell, dass es sich um arbeitslose Obdachlose handelt, welche auf der Strasse leben. Armut hat aber viele Gesichter.

Working Poors

Eine Form von Armut ist die Erwerbsarmut bzw. die sogenannten Working Poors. Das sind Menschen, welche zwar einer Arbeit nachgehen, deren Einkommen aber trotzdem die Armutsgrenze nicht überschreitet. In der Schweiz gelten rund 123‘000 Menschen als Erwerbsarme. Von der Erwerbsarmut betroffen sind aber weit mehr Menschen, da Erwerbsarmut nicht auf den individuellen Lohn, sondern auf das gesamte Haushaltseinkommen bezogen ist. Steuern also weitere Personen zum Haushaltseinkommen bei, ist es gut möglich, dass das Haushaltseinkommen die Armutsgrenze des Haushaltes überschreitet und der Haushalt nicht als Working Poor gilt, obwohl vielleicht ein Mitglied des Haushaltes für eine Vollzeitanstellung unter der Armutsgrenze entlohnt wird. Im Jahr 2014 lebten in der Schweiz (Kinder eingerechnet) insgesamt 530‘000 Personen in Working Poor Haushalten. Die Gesamtbevölkerung der Schweiz fasst rund 8 Mio. Menschen, was rund 6.6% Menschen in Working Poors Haushalten entspricht.

2014 waren zudem rund 1 Million Menschen in der Schweiz armutsgefährdet. Armutsgefährdet sind Personen, welche knapp über der Armutsgrenze leben und im Gegensatz zu den Erwerbsarmen keinen Anspruch auf Sozialhilfe haben. Verschlechtert sich ihre Einkommenssituation minimal, laufen sie Gefahr, unter die Grenze des Existenzminimums zu rutschen.

Die Armutsgrenze

In der Schweiz lag im Jahr 2014 die Armutsgrenze bei Einzelpersonen bei 2219 Franken und bei zwei Erwachsenen mit zwei Kindern bei rund 4031 Franken monatlich. Wer also mit seinem Einkommen die Armutsgrenze nicht übersteigt, gilt als Working Poor. Die Folgen können für die Betroffenen verheerend sein: Soziale Ausgrenzung, Angst, Stress, gesundheitliche Folgen. Gerade Kinder sollten nach Artikel 6 der UNO-Kinderrechtskommission (KRK) hinsichtlich wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte sowie hinsichtlich des Rechts auf Entwicklung nicht benachteiligt werden – jedes 20. Kind in der Schweiz wächst aber in einem Haushalt auf, der von Erwerbsarmut betroffen ist und sogar jedes sechste Kind ist von Armutsgefährdung betroffen.

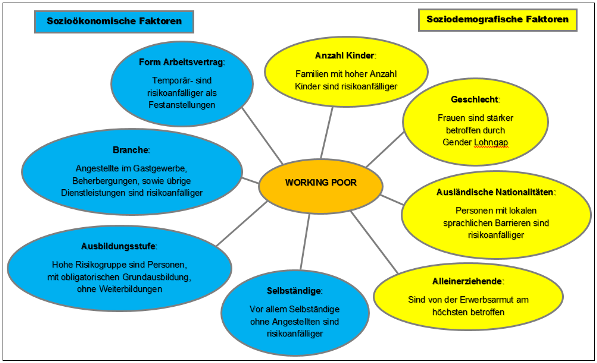

Folgendes Schema zeigt auf, welche Faktoren bzw. welche Bevölkerungsgruppen ein vermehrtes Risiko tragen, unter die Armutsgrenze abzugleiten.

Abb.: Einflussfaktoren, welche zur Erwerbsarmut führen können. Quelle: Tuttobene, 2015, S. 7.

Abb.: Einflussfaktoren, welche zur Erwerbsarmut führen können. Quelle: Tuttobene, 2015, S. 7.

Sozialhilfe als Subventionierungsmassnahme für eine Niedriglohnpolitik?

Artikel 12 der Bundesverfassung gewährleistet den in der Schweiz lebenden Menschen die finanziellen Mittel, welche für ein menschenwürdiges Leben notwendig sind. Seine Umsetzung wird durch Sozialhilfe sichergestellt. Menschen, welche unterhalb der Armutsgrenze leben, sind auf die Sozialhilfe angewiesen und entsprechend dazu berechtigt, staatliche Hilfe zu erhalten. Kutzner, Mäder und Knöpfel haben in ihrer Untersuchung Working Poors in der Schweiz – Wege aus der Sozialhilfe festgestellt, dass es sich bei der Sozialhilfe um eine Subventionierung niedrig entlohnter Arbeit handelt. Das Working Poor Problem ist demnach nicht ein kurzfristiges, sondern ein strukturelles Problem.

2014 hat die Schweizer Bevölkerung über den Mindestlohn abgestimmt. Trotz der prekären Situation der betroffenen Personen sowie gewichtigen Argumenten wie die finanzielle Entlastung der Sozialinstitutionen, hat die Schweizer Bevölkerung dagegen gestimmt. Arbeitnehmer mit Mindestlöhnen zu entgelten, bleibt also weiterhin Goodwill der Unternehmen. Stattdessen bietet die Sozialhilfe dort Hilfe an, wo sie nötig ist. Diese wird schlussendlich von der Gesamtbevölkerung getragen – zugunsten der Unternehmen.

Weiterführende Informationen und Quellen:

Kutzner, S., Mäder, U., & Knöpfel, C. (2004). Working Poors in der Schweiz – Wege aus der Sozialhilfe. Zürich / Chur: Rüegger.

Tuttobene, N. (2015). Working Poors in der Schweiz am Beispiel der Stadt Zürich. Unveröffentlichte Forschungsskizze, Kalaidos Zürich.

Armutsgefährdung: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/soziale-situation-wohlbefinden-und-armut/armut-und-materielle-entbehrungen/armutsgefaehrdung.assetdetail.350084.html

Armut von Kinder: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung.assetdetail.1320142.html

Lesen Sie auch im Kalaidos Blog: