In 5 Schritten zur SWOT-Analyse Erklärung, Beispiele und Empfehlungen für die Praxis

Gabriela Maimanis, Dr. Maria Comos-Birmanns

Was ist eine SWOT-Analyse?

Die SWOT-Analyse hat zum Ziel, in einer Art Momentaufnahme die unternehmensbeeinflussenden internen und externen Faktoren darzustellen. Die aus der Informationsanalyse gewonnenen Daten sollen Strategieentscheidungen wie etwa die Einführung neuer Produkte und Technologien oder Änderungen bei der Konkurrenzsituation erleichtern. SWOT bedeutet übrigens Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Sie wird deshalb häufig auch Potenzialanalyse genannt. Oft Verwendung finden bei Fragen zur Strategie auch die Analyse des Produktlebenszyklus oder das Erfahrungskurvenkonzept, die BCG-Matrix oder die Portfolio-Analyse von McKinsey.

Neben ihrer Einfachheit besticht die SWOT-Analyse durch die Tatsache, dass zwei Blickrichtungen zentral sind, nämlich die Sicht nach innen und nach aussen. Die SWOT-Analyse unterscheidet zwischen folgenden Faktoren:

- Interne Faktoren können Unternehmungen beeinflussen und aktiv steuern, d.h. sie können hier agieren.

- Externe Faktoren betreffen das Umfeld des Unternehmens. Umweltfaktoren kann ein Unternehmen nur bedingt bis gar nicht beeinflussen, es kann deshalb nur reagieren.

Unternehmen müssen erkennen, dass sie nicht auf allen Gebieten gleich gut agieren können. Die Introspektion, also die Selbstbeobachtung, führt dazu, dass Unternehmen interne Faktoren nach Stärken und Schwächen strukturieren können. Bei der Aussensicht führt die Analyse dazu, dass Unternehmen externe Faktoren entweder als Chancen oder als Gefahren wahrnehmen und entsprechend darstellen können. Damit die SWOT-Analyse ihre Funktion als Grundlage für strategische Entscheidungen erfüllen kann und um die Innen- und Aussenwelt sinnvoll strukturieren zu können, ist ein systematisches Vorgehen unbedingt erforderlich.

Schritt 1 – Die richtigen Vorbereitungen treffen

SWOT-Analysen sollten in einer Gruppe erarbeitet werden, zumal es schwierig ist, dass eine Einzelperson alle Aspekte adäquat erfassen kann.

Idealerweise sind Personen aus unterschiedlichen Abteilungen in der Gruppe vertreten, so dass ein möglichst umfassendes Bild gezeichnet werden kann.

Nun gilt es ein einheitliches Verständnis für die SWOT zu schaffen. Eines der grössten Probleme liegt oft in der Unterscheidung zwischen den externen und internen Faktoren. Eine klare Unterscheidung ist nicht immer einfach, sollte jedoch korrekt und auf möglichst objektive Art erfolgen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Quintessenz der Analyse verändert wird.

Zwei Beispiele:

- Die Einführung eines neuen Produkts wird oft als Chance bezeichnet, was jedoch nicht in jedem Fall korrekt ist. Denn die Produktentwicklung kann das Unternehmen beeinflussen. Das Unternehmen kann sich auch entscheiden, es nicht zu produzieren. Eine Chance hingegen entsteht, wenn sich die Kundenbedürfnisse so verändern, dass genau diese neue Produktidee aus der F&E-Abteilung die einzige Lösung für das neue Bedürfnis darstellt.

- Der Verlust von Marktanteilen wird oft als Gefahr gesehen, was auch in diesem Fall nur bedingt korrekt ist. Denn: Der Verlust ist meist die Folge und nicht die Ursache bestimmter Entwicklungen. Mögliche Ursachen für den Verlust könnten sein, dass die Konkurrenz ihre Produkte aggressiver bewirbt (Gefahr) oder dass das eigene Unternehmen qualitativ schlechtere Produkte anbietet (Schwäche).

(vgl. managementportal.de)

SWOT-Analysen liefern dann die besten Ergebnisse, wenn man sie auf die einzelnen Geschäftseinheiten eines Unternehmens getrennt anwendet. Wird dieser Aspekt nicht gebührend beachtet, kann es insbesondere gerade bei Unternehmen, die mehrere Produkte anbieten, zu Abgrenzungsproblemen kommen. Es gilt deshalb die einzelnen Geschäftseinheiten sorgfältig abzugrenzen.

Schritt 2 - Identifizierung der internen und externen Faktoren

Interne Faktoren - beeinflussbar

Hierzu zählen in erster Linie Bereiche wie Strategie, Organisationsstrukturen, Unternehmenskultur, Image, Geschäftsprozesse, Produkte, Preise, Distribution, Kommunikation, Standort, Mitarbeiter, Führungsstil, Fluktuation, Motivation, Produkt- und Dienstleistungsqualität, Know-How, Kapital, Verpackung, Kontroll- und Steuerungsinstrumente (die Aufzählung ist nicht abschliessend).

Externe Faktoren - bedingt bis nicht beeinflussbar

Dazu gehören die Bereiche: Normen und Werte der Gesellschaft, Natur, Ökologie, Ressourcen, Technologie, Wirtschaft, Staat, Politik, Konkurrenz, Lieferanten, Kapitalgeber, Demographie, Kundenbedürfnisse, Kaufkraft, Rechtliche Änderungen (Aufzählung nicht abschliessend).

Excel-Vorlagen (siehe Controlling-Portal.de) sind sinnvolle Hilfstools für SWOT-Analysen.

Schritt 3 – Unterteilung der Faktoren in Stärken/Schwächen und Chancen/Gefahren

Interne Faktoren - beeinflussbar

Stärken/Schwächen (Strengths/Weaknesses)

- Auf welche Ursachen sind vergangene Erfolge zurückzuführen?

- Über welche Erfahrungen und welches Know-How verfügen wir?

- Was sind unsere Kernkompetenzen?

- Könnten Stärken zu Schwächen werden und umgekehrt?

- Welche Schwachpunkte gilt es künftig zu vermeiden?

- Welche Dienstleistung ist besonders schwach?

- Wo verlieren wir Geld?

- Welche Ressourcen könnten uns ausgehen?

Externe Faktoren - bedingt bis nicht beeinflussbar

Chancen-Risiken (Opportunities/Risks)

- Was könnten neue Kundenbedürfnisse sein?

- In welche Richtung entwickelt sich die Nachfrage nach meinen Produkten?

- Ändern sich die Vorschriften für Arbeit, Produkte oder Dienstleistungen?

- Bedroht ein Technologie- oder Politikwechsel unsere Marktstellung?

- Was macht unsere Konkurrenz?

Schritt 4 – Ableiten passender Strategien

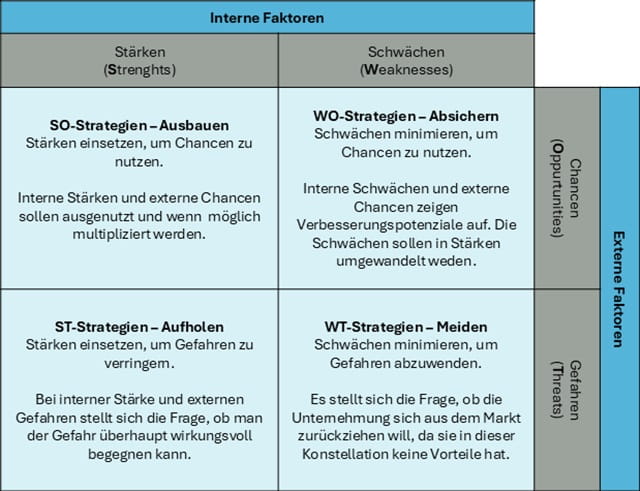

Nachdem Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken identifiziert wurden, gilt es nun, diese Informationen in konkrete Handlungsempfehlungen umzuwandeln. Hierbei können vier verschiedene Strategien verfolgt werden:

SO-Strategie (Stärken-Chancen/Strengths-Opportunities):

Wie können Stärken genutzt werden, um die identifizierten Chancen zu ergreifen?

Beispiel: Das Unternehmen hat ein exzellentes Produkt und der Markt wächst stark. Eine SO-Strategie könnte darin bestehen, verstärkt in Marketing und Vertrieb zu investieren, um den Marktanteil zu erhöhen.

ST-Strategie (Stärken-Risiken/Strengths-Risks):

Wie können Stärken eingesetzt werden, um Risiken zu minimieren oder abzuwehren?

Beispiel: Ein Unternehmen hat eine starke Marke, aber ein neuer Wettbewerber bedroht diese Marktposition. Eine ST-Strategie könnte darin bestehen, die Markenbekanntheit weiter zu stärken und neue Produkte zu entwickeln, um sich vom Wettbewerber abzuheben.

WO-Strategie (Schwächen-Chancen/Weaknesses-Opportunities):

Wie können Schwächen verbessert werden, um die identifizierten Chancen zu nutzen?

Beispiel: Das Unternehmen hat eine ineffiziente Produktion, aber ein neuer Markt bietet grosses Potenzial. Eine WO-Strategie könnte darin bestehen, in neue Produktionstechnologien zu investieren, um die Effizienz zu steigern und so am neuen Markt teilzunehmen.

WT-Strategie (Schwächen-Risiken/Weaknesses-Risks):

Wie können Risiken minimiert und gleichzeitig Schwächen reduziert werden?

Beispiel: Ein Unternehmen hat eine geringe finanzielle Stabilität und ein drohender Wirtschaftsabschwung ist abzusehen. Eine WT-Strategie könnte darin bestehen, Kosten zu senken, Reserven aufzubauen und neue Finanzierungsquellen zu erschliessen.

Zusätzliche Aspekte:

- Priorisierung: Nicht alle Handlungsempfehlungen sind gleich umsetzbar und relevant. Massnahmen müssen anhand von Kriterien wie Dringlichkeit, Aufwand und potenziellem Nutzen priorisiert werden.

- Ressourcenplanung: Es muss ermittelt werden, welche Ressourcen (Zeit, Geld, Personal) für die Umsetzung von einzelnen Massnahmen benötigt wird.

- Kontrolle und Anpassung: Die regelmässige Überwachung der Umsetzung der festgelegten Massnahmen muss sicher gestellt werden und bei Bedarf muss die Strategie angepasst werden.

Schritt 5 - Innehalten

Die SWOT-Analyse ist ein wichtiger Schritt in der Strategieentwicklung. Dennoch sollte man nicht gleich in die Strategieentwicklung übergehen, sondern sich bewusst mit folgenden zwei Grundfragen auseinander setzen:

- Welches sind die kritischen Erfolgsfaktoren im Markt?

- Welches sind die entscheidenden Kernkompetenzen für unsere Unternehmung?

Kritische Beurteilung der SWOT-Analyse

Vorteile

- Relativ einfaches Instrument, das helfen kann Komplexität zu reduzieren.

- Anschaulich und visuell einfach zu erfassen.

- Sie kann nicht nur zur Standortbestimmung von Strategischen Geschäftseinheiten (SGE) zur Rate gezogen werden, sondern sie ist auch auf einzelne Prozesse oder gar Teams anwendbar.

- Sie ermöglicht eine umfassende Analyse interner wie externer Einflussfaktoren.

- Eine SWOT-Analyse entsteht in einem Diskussionsprozess, dadurch erhält sie einen allumfassenden Blick.

Nachteile

- SWOT-Analyse stellt lediglich eine Momentaufnahme dar. Unternehmen und Umfeld befinden sich jedoch immer in einem dynamischen Prozess.

- Ihre Ergebnisse sind nur so gut, wie die von der Gruppe gewählten Faktoren. Eine SWOT-Analyse kann auch subjektiv gefärbt sein.

- Analyse der externen Faktoren kann selten vollständig erfolgen (es existieren immer Informationslücken).

- Faktoren, die entweder als Schwäche oder Stärke angesehen werden können, lassen sich nur schwer in der Analyse erfassen.

- Während der Analyse werden viele Informationen und Ideen gesammelt. Doch eine SWOT-Analyse bedeutet noch keine Priorisierung oder gar die Lösung eines Problems.